Apuntes sobre la trilogía de Rafael Lugo

¿Qué probabilidad existe de que dos autores que comparten época, ciudad y generación le pongan –sin saberlo, claro– el mismo nombre al protagonista de su novela?

Corría el año 2013 y Rafael Lugo y yo nos encontramos en una cafetería de La Zona para conversar. Habíamos intercambiado palabras alguna vez, nos reconocíamos del mundo ingrato de las letras equinocciales pero, más allá de algún cuento o artículo, es posible que no nos hubiésemos leído. Hasta ese día.

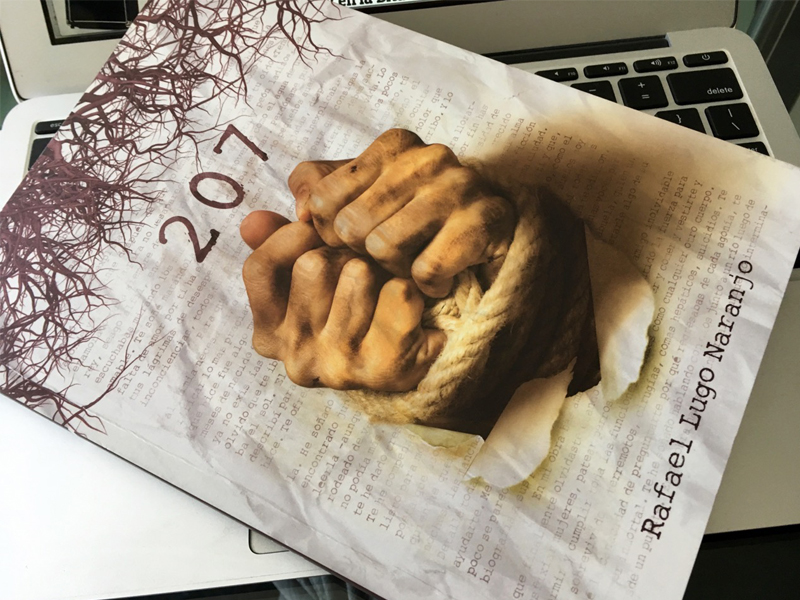

Yo llegué de terno –así me vestía entonces, cuando tenía un trabajo que odiaba– y con uno de los pocos ejemplares que para entonces quedaba de La balada de la casada infiel, mi primer exorcismo novelado, publicado en 2006 y que ahora busca nuevos vientos con una versión definitiva. Rafael llegó desarmado. Luego de un intercambio bastante protocolar, fuimos a su oficina y me obsequió su segunda novela, 7, acabada de presentar. La primera, Veinte, me la había regalado poco antes una amiga en común por un deseo que ella tenía de que nos leyéramos y nos hiciéramos amigos. ¡Gracias por eso, Sylvia!

Con una sonrisa parsimoniosa, que delata años de oír estupideces y sobrevivirlas, Rafael me dijo que le parecía singular que, sin conocernos ni habernos leído, hubiésemos coincidido en el nombre de nuestros protagonistas, en varios de sus rasgos patológicos y en algunos nudos afectivos como detonantes. Y yo, que no le entro al vasco ni al catalán, no entendí de momento que, en efecto, Iñaki e Íñigo significan Ignacio. Coincidencias, como las hay si uno se fija en todo, pensé.

Iñaki y sus veinte minutos de fama

Iñaki aparece por primera vez en Veinte como la voz de un sobreviviente a la vorágine de la vida mundano-aniñada del Quito de finales de los ochenta. La memoria, que es el cascabel del que solo escapan los alienados y los enfermos de Alzhaimer, tintinea durante todo el relato con voz de nostalgia, a veces con un grito al vacío, una lagrimilla y mucho resabio.

La correspondencia ciega que emprende Iñaki hacia su amigo muerto es un pretexto narrativo para explorar su propia mente afligida, una vía de expiación que se parece en mucho a la confesión de un feligrés ante un cura sordo. Este hombre habla de sus motivos, recuerda los rostros y las circunstancias de ese pasado común del que no logra salir y que lo atormenta, no solo porque el difunto Claudio era su mejor amigo, su proyección –el típico winner social, galán y con billete, vuelto pomada en la carretera– sino porque le guarda un secreto que huele a traición pero no a culpa.

Iñaki pretende revivir los últimos 20 minutos de la vida de Claudio como si quisiera, por ese lapso al menos, reemplazar al occiso anhelado y completar sus hazañas en un paseo fetichista en el que ya aparecen otras voces, otros amigos, otras historias todavía por desbrozar.

Veinte es un inicio más que auspicioso para un escritor que se afina en la narrativa de largo aliento, que no le teme a la licencia autobiográfica y que, sobre todo, no les teme a la palabra ni al lector, que lo mismo anecdotiza y devanea sobre alguna cuita idiosincrática que punza, abofetea y se lanza a dentelladas.

Siete cruces (de navajas) sobre el tejado de Guápulo

Rafael Lugo fue adolescente a finales de los ochenta y eso lo demuestra en su gusto público por Miguel Bosé (el de entonces más que el de ahora) y Mecano, cuyos versos circulan por sus novelas hasta de manera inconsciente. No lo envidio; lo comprendo. Y lo lamento por Ignacio, que tampoco ha ido a Venus, y peor bajo un sol forastero.

7 es una novela cruda y desenfadada, contada por un espectro que es el mismo pero con otro nombre. O con el mismo pero en otro idioma. Un espectro que no sabe qué hacer con su cuerpo (¿por qué eres así, Íñigo?), al que le aparecen voces y cadáveres, que se ha confinado en Guápulo como quien encierra al lobo feroz que lleva dentro, entre cajas de pizza arrumadas y botellas de Jack Daniel’s abiertas, siempre a punto de ser vaciadas.

Ahora Ignacio no habla más con Claudio sino consigo mismo, con Teo, con Virgilio, con esa mujer que son todas, para él o para ellos, claro, según se comprenda. El relato avanza de la mano de un encierro lleno de escapes hacia el pasado, hacia adentro, en elipsis que terminan por confundirse en un presente que a ratos es borroso, a ratos demasiado claro, las más veces desconcertante.

El rastro de muerte que persigue a Íñigo es una espada de Damocles que él mismo balancea, de la que se cuelga kamikaze muy a su gusto y a su pesar, por turnos, la dualidad como paradoja, no de vivir entre la espada y la pared, sino de ser espada y pared a la vez, embarrado de contradicciones y reproches, de conversaciones inconclusas, truncadas de un manotazo en algún lugar de su propia psique.

El Rafael Lugo de 7 es más recatado de anécdotas aunque más incisivo, afina el verbo con cadencia, con pausa y silencio. El autor está cada vez más lejos de su narrador ¿o al revés?, el narrador está cada vez más afilado y acecha sin prisa, juega con los personajes, guiña a un lector que, cuando se enfrente a 207, tendrá que volver tras sus huellas. Y entender, con los ojos absortos, el juego que el autor le ha propuesto sin ambages.

Doscientos siete o el final del juego

Desde el principio de los tiempos –dos novelas atrás–, a Ignacio, Iñaki e Íñigo lo acompañan Teo, el monstruito que le empuja a asesinar, y Virgilio, el amigo fiel que lo ha mantenido impune, gracias al dinero que todavía lo suele arreglar todo. A ellos se suman (y se restan) otros personajes, presencias, apariciones, recuerdos vueltos pesadillas, ilusiones fútiles como chispazos de luz en medio de una oscuridad insalvable.

Ignacio es un psicópata esquizofrénico que llega a 207 ganándole minutos al cáncer y enamorado hasta los tuétanos de Amanda, una mujer por la cual está dispuesto a matar otra vez. Bueno, Ignacio vive dispuesto a hacerlo y su desprecio por la vida de los otros es una de sus improntas a lo largo de la triada. Pero el amor le queda grande –más todavía bajo las circunstancias perversas en que el autor le ha puesto– y a la luz de secretos macabros sobre su propio origen, que involucran a sus abuelos, a sus padres o al propio Virgilio, aparece Teo para poner los puntos sobre las íes aunque eso implique destruirse a sí mismo.

Y claro, para vencer a la enfermedad que lo corroe, Ignacio decide adelantar su muerte con un ritual truculento que, a pesar de ser estremecedor y angustiante, hace que el lector no quiera soltar el relato y peor cerrar el libro. ¿Por qué?, pues porque es un personaje profundamente humano, contradictorio, aborrecible tanto como ávido de ternura, enfermo, dueño de un humor negro sin escrúpulos; es una voz descarnada y dolida, un álter ego que nos es común, una suerte de Tyler Durden guapuleño, por decirlo en criollo, que crea empatía con el lector ya que sufre por las mismas taras y complejos sociales de nuestro medio, por las mismas corruptelas, los mismos atavismos que nos hacen odiarnos al espejo, odiar al vecino, al jefe o al conductor de adelante, y que solemos resumir bajo el mote de ‘idiosincrasia’. Lo que uno suele pensar, Ignacio lo lleva a cabo. Lo que uno querría hacer, él lo hace sin más.

Epílogo innumerado

Hace una semana recibí un ejemplar de 207. Cuando comencé a leer, decidí dar marcha atrás y volver sobre las novelas anteriores. Un fin de semana después, regresé por 207 y la leí de corrido. Me encantó: el tono, el ritmo, la voz; me pareció muy cercana, vívida, sorprendente, bien dialogada, sin apostillas innecesarias ni referencias autocomplacientes. Es, a todas luces, el resultado del trabajo de un escritor cuya palabra se vuelve cada vez más precisa y mordaz, que no abunda, que observa, apunta y dispara. Como debe ser.

¿Qué probabilidad existe de que dos autores que comparten época, ciudad y generación le pongan el mismo nombre al protagonista de su novela?, vuelvo a preguntarme.

Quizá la probabilidad sea más alta de lo que uno piense o quiera; tal vez las circunstancias narradas y sus patologías no son tan ajenas, para nada originales, porque la naturaleza humana –materia prima de toda ficción que valga la pena– es un círculo vicioso, ese lugar común del que todos los escribidores partimos y al que volvemos de forma irremediable.

El loquito de Ignacio que vive en La Casada Infiel es, a su propio decir, un hijo de vecino, habitante de álbumes familiares, transeúnte anónimo puesto sobre las cuerdas de una realidad que él cree real (como el ajedrecista de Borges) y la vive como tal, errático, con desparpajo y mala leche, sin vueltas atrás, sin borrones o, peor, cuentas nuevas. Y ese Ignacio bien podría traspasar las páginas de su ficción y encontrarse con el otro (Iñaki, Íñigo, Ignacio, todos a uno) por alguna callecita de La Zona, deambulando medio ebrios por la Juan Rodríguez, “la única calle de Kito que vale la pena”.

Diablo Kiteño

La Franciscana, 2017