“Cuando la piel no es más que un cascarón”, repitió doña Inés mientras se limpiaba la frente con una servilleta. El calor anegaba los poros del rostro cetrino de la vieja, mezclando sus resoplidos con los murmullos en el salón. Habían decidido velar al muerto en la cama, no en un ataúd como es costumbre, quizá porque no hubo quién se hiciera cargo de comprar la caja a tiempo, tal vez porque todos esperaban que llegara la madre, si estaba viva, y cuando fue obvio que nadie se haría cargo y que era imperativo conseguir un cajón, la cocineta y el mismo camastro fueron acordados como pago, a entregarse ni bien enterraran al pobre diablo.

La sábana celeste exudaba un vapor agrio por las heridas que no paraban de burbujear su putrefacción; el sudario improvisado estaba salpicado de sangre café, como lunares esparcidos por una piel descolorida. Cristóbal se quedó mirando esa superficie, imaginando el cuerpo que escondía, las costras purulentas, los gusanos que lo infestaban. El amigo con el que había crecido y al que había envidiado en secreto desde que tenía memoria, ahora no era más que un despojo. Esa imagen terminó de asquearlo y lo obligó a salir del cuarto, sorteando a los curiosos que no se atrevían a entrar y que espiaban por la ventana o a un metro de la puerta entreabierta. Fue como si de pronto sintiera las mandíbulas de las larvas desgarrando la piel, revolcándose, devorando incansablemente.

Cruzó la calle sin percatarse de los charcos, sin ver las piedras levantadas por el paso de las volquetas. Trastabilló un par de veces, hundió un pie en una poza y, sin inmutarse, avanzó hasta el portal, entró, atravesó la covacha de tres zancadas y corrió hasta la quebrada, descendió por un camino que culebreaba hasta el lecho del río –que no era más que un hilacho en esa época del año–, pasó de un salto a la otra orilla y, siguiendo el cauce, desapareció entre las matas. Ya después, perdido en algún paraje, se sentó sobre una piedra y vomitó. Lloró a gritos, expiando esa culpa que ahora sólo él conocía.

La pobre niña había llegado hace menos de un mes a servir en la casa del patrón, don Facundo Alcívar, como un favor especial que el viejo hacía a su empleada de toda la vida, la incondicional que entregó su juventud, su soltería y ahora su vejez a cambio del amor absurdo que sentía por el don, que la contentó con alguna noche de concupiscencia mientras le duró la figura recia y que ahora la tenía como matrona de la finca, alejada de la casa en la que, hace treinta años, ella se soñó de señora. Lilia, la sobrina de la fiel Herminda, había pasado su niñez en una plantación refundida en el litoral más denso, y a sus trece años solo sabía silbar, zurcir medias y montar en bicicleta. Cuando le insistió a la madre que dejara a la niña quedarse en la casa de don Alcívar, la tía pensó que llegaría una criatura aún infantil, pero al recibirla constató, con cierta amargura premonitoria, que la pubertad había empezado a entrarle en el cuerpo desde hacía rato: los pechos ya asomaban sus pitones duros, las caderas se inflaban con redondez y tenía un gesto de vanidad que se desprendía de su sonrisa y sus ojos pardos. Aunque quiso devolverla a su cerro natal, no tuvo tiempo, porque en cuanto el gran patrón la vio con ese vestidito que oleaba al viento, se frotó las manos y se levantó a recibirla.

“Un cascarón roto, inservible, hediondo”, completó la doña a espaldas del cuchicheo que crecía. Don Eladio acababa de llegar con un ataúd que traían a cuestas sus dos hijos. Ella ni se incorporó, sólo esbozó un gesto seco con la cabeza cuando el carpintero le hizo una reverencia. “Éste ha de querer llevarse la paga”, rezongó a otro de sus inquilinos. Anita, que había arrendado la pieza de junto hace seis meses, quiso sonreír con una mueca de sorna, “usted tampoco estaría aquí si no fuera la dueña de la casa, si no tuviera miedo de que alguien se lleve cualquier pertrecho del que pueda adueñarse”. Dejaron la caja a un lado del catre y se quedaron a la espera de alguna indicación. Don Eladio no se atrevió a ordenar que pasaran el cuerpo al ataúd, es más, ni se acercó al muerto con la idea de no parecer tan obvio en sus intenciones. Los hijos terminaron por sentarse sobre la caja cerrada con el desparpajo de su adolescencia, tosiendo el uno y tamborileando el otro, extraños al más elemental recato en un velorio.

“Le partieron el alma a golpes y lo cosieron a puñaladas”, le contó el bigotón Flores, siempre dado a culto, a un recién llegado a la ventana. Los vecinos se retiraban luego de echar un ojo por el arco de la puerta, no había más espectáculo que la sábana manchada; no había gritos de dolor ni lágrimas, no había más historia que contar que la penosa agonía de dos días, los goterones de sangre que marcaban el camino del moribundo desde la tienda en donde lo atacaron y el inconfundible olor a fermento de la muerte.

Cristóbal no se percató de sus pies mojados ni los rasguños en los brazos, producto de la carrera descontrolada entre los matorrales hacia el río, sino después de vomitar, de dar alaridos como poseso y agarrarse de los pelos, cuando se dio cuenta de que nada tenía ya solución y que la vida que ahora le daba tanto asco, no era más que su reflejo en la estría de agua café que tenía en frente y le salpicaba el pantalón, incapaz de lavar sus manos pringosas y su camisa de sangre ajena. Permaneció mirándose el rostro en busca de alguna justificación que sirviera para atenuar la culpa, para liberar la conciencia del estorbo de la razón, esa razón que tenía aletargada desde el alumbramiento por culpa de la cuarentona que lo trajo al mundo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, los mocos con la manga y escupió, aunque el sabor amargo de sus vísceras se quedaría en su boca hasta el final de la tarde.

A partir de que vio a la niña entrar a su casa, a don Facundo se le metió entre ceja y ceja que debía llevársela a la cama. Esa era su costumbre desde que tomó el control de las plantaciones y las piladoras, y empezó a expandir su poder a punta de escopetazos. Ahora, como dueño de gran parte de la tierra de la zona, empleaba a la mitad de los hombres de los poblados cercanos y a casi todas las mujeres, sobornaba a las autoridades, mantenía borracho al cura y era el proveedor único de todo lo que se vendía en las bodegas, boticas y fondas, más allá del límite de la provincia. Solía ir a los caseríos o llegar de improviso a sus propiedades en busca de las hijas de los peones; cuando las niñas empezaban a florecer, antes de cumplir los doce años, el patrón ya les ponía el ojo, las visitaba cada vez con mayor frecuencia, averiguaba en cuál de sus negocios trabajaban sus padres, fingía preocupación por su situación siempre precaria, les ofrecía mejorar sus salarios, les insinuaba su interés en las hijas todavía impúberes con una sonrisa sardónica, los presionaba y terminaba por conminarlos; usaba cualquier estrategia que fuera necesaria con tal de desvirgar a cuanta muchacha agraciada pariera la región.

Algunas madres intentaban esconder a sus hijas de las garras del viejo, las encerraban, las mandaban con parientes, negaban su existencia o se entregaban en su lugar; otras, en cambio, las emperifollaban cuando sabían que el patrón estaba por llegar, para que las viera, las escogiera y se las llevara, con la fatua esperanza de sacarlas de la miseria. Otras más, las que conservaban algo de lozanía en sus carnes, llevaban acostándose con don Facundo hacía años y habían concebido con él, a vista y paciencia de sus maridos amansados, a muchos de los mozalbetes y críos que correteaban por los anejos; y claro, no faltaban rumores que aseguraban que, a pesar de saber que algunas de las niñas que cortejaba podían ser sus hijas, las seguía rondando hasta meterlas en su cama.

El teniente político llegó a eso del medio día, aliviado por haber convencido al boticario de que lo ayudara a comprobar el deceso, en tanto el médico, Santino Lizarzaburo, estaba fuera del pueblo; el viejo sabía que firmar esa acta de defunción podía significar una sentencia en su contra y no había llegado a los setenta años, con una vida de perro de rico en medio del trópico, para venirse a morir por un papel inútil; además, dos días atrás había estado en la pieza de Rosendo Calle, por pedido de su sobrino Cristóbal, y constató que la muerte se lo iba a cargar sin remedio. “Demasiadas heridas”, dijo mientras lo revisaba, “y algunas son bien hondas, como si fueran de punzón”. El pobre Rosendo llevaba entonces ya un día entero tendido en la cama, abrazado a la barriga, sosteniéndose las entrañas que amenazaban con salirse por los agujeros; se quejaba bajito y no dejaba de repetir “no sé por qué me hicieron esto”, “menos mal estás aquí conmigo, Tobo, no dejes que me muera como cualquier animal” y escupía sangre aferrado a la mano de su amigo de la infancia.

Para el segundo día ya no hablaba, sólo resoplaba a ratos, porque hasta las fuerzas para escupir se le habían ido, y dejaba correr los bocados de sangre y flema por la comisura de los labios. La primera noche, el doctor le limpió y cosió más de ocho heridas, le fajó el abdomen con vendas y aplicó pomadas y emplastos para atenuar las punzadas de la infección, pero el fin era inevitable: “no hay nada que se pueda hacer, mijo”, le dijo a su sobrino, “ni en un hospital se podría salvar con tantos huecos que le han hecho”. Después prendió un tabaco y salió al portón con gesto grave: “las ventanas empiezan a llenarse de ojos, Tobito, y sobre todo de lenguas” y señalaba alrededor mientras soltaba el humo por la nariz. “¿Cómo dices que pasó?”, levantó la vista y la clavó en la mirada esquiva de Cristóbal.

Como era habitual, don Alcívar mandó a poner a Lilia en una habitación cercana a la de los patrones, dejando en claro, incluso con su propia mujer, que la niña le interesaba y que no iba a transigir en ello; hizo que Herminda saliera al pueblo a comprarle ropa, le encargó que se ocupara de asearla, acicalarla y enseñarle modales mínimos: le confió a la tía de la niña que la preparara para él. La fiel criada supo que la suerte de la sobrina estaba echada, que el viejo sería capaz de pasar por encima de quien fuese necesario con tal de saciar su capricho; así había sido con ella treinta años atrás, sin importarle el pretendiente que la galanteaba y que la llevó a la casa de hacienda a la espera de que don Facundo la empleara; pobre muchacho que soñaba con tenerla cerca, lejos del padrastro abusador para conquistarla de a poco, como pobre que era, con sonrisas y baratijas, y después debió conformarse con verla a la distancia, revestida de indiferencia a la sombra del patrón, mientras él no podía hacer más que guardarse la rabia que un día le hizo explotar y le costó la vida entre los sicarios del don. Nadie que se opusiera a Facundo Alcívar duraba para contarlo, tarde o temprano su ley caía sobre todos. Por eso Herminda bajó los ojos y fue a llorar a su cuarto, a espaldas del amo; lloró en la plaza del pueblo cuando la sobrina escogía los vestidos y los calzones con dibujos que más le gustaban; lloró mientras le arreglaba la habitación y lloró también cortándole el pelo lacio y carbónico que le llegaba a la mitad de la espalda.

“Pobre huerfanito, tan sonreído que andaba siempre”, susurró la doña a la escuálida Anita, que seguía a su costado. La noche se había posado sobre las casas con una brisa pesada y mariposas como cáscaras de mandarina que merodeaban las bombillas. Con casi veinte años, de piernas sarmentosas y cachetes colorados, Ana Jaramillo era incapaz de contradecir o protestar, a pesar de que escuchara la peor sandez; solo agachaba la cabeza, rezago de sumisión indígena, y rezongaba trompuda; así había sido siempre y ese no era el momento para cambiar.

Ahora que Rosendo estaba muerto, nadie sabría que las últimas tres semanas habían compartido el lecho, que él la había sorprendido mientras se lavaba la cabeza, en camisón y chanclas, y la convenció de dejarse hacer sin decir una palabra, con sus ojos enormes y sus manos gruesas. Desde esa tarde, ella anhelaba que llegara la noche para invitarlo a su cuarto, para apresarlo con su cuerpo hambriento. Nadie sabría nunca que había imaginado que el amor se posaba sobre la cama del amante, que una mañana de sábado la haría señora delante de toda esa chusma de anejo estancado.

Rosendo Calle acababa de cumplir veinticinco años y estaba en lo mejor de su vida; parecía que por fin había superado el abandono de la madre, que huyó una madrugada de julio en un camión cargado de piñas rumbo al puerto. Algunos decían que se había hecho puta, otros que se había enamorado. Alguien más aseguraba que la habían engañado y que, luego de violarla y desjarretarla, la habían desaparecido en las aguas negras del estero. Pero lo que sí sabían todos era que había dejado a su hijo de siete años en medio de la plaza, sentado sobre un pedrusco con las manos sobre el regazo. Por eso le apodaban Huerfanito, un poco por lástima, un poco por burla.

Hasta que cumplió quince era bastante común verlo sentado sobre la misma piedra, con la mirada fija en uno de los caminos que salía del caserío, esperando, como si quisiera descifrar en aquella superficie lastrada la incertidumbre que era su vida. Vivió como un paria hasta que la señora Rodríguez, mamá de su único amigo, Cristóbal, un mocoso simplón y sin gracia al que de frente todos llamaban Tobo y a sus espaldas Bobo, lo adoptó como mula de carga y lo llevó a su casa. Rosendo desquitó cada migajón de pan cuidando a los puercos, cargando los costales de granos a la bodega que, con el tiempo, se convirtió en la tienda de abastos del pueblo. Así llegó a los veintidós, en silencio, resignado a servir de peón, a soportar los gritos de la vieja que nunca, hasta la noche en que se resbaló quebrada abajo y la encontraron con el cuello roto, dejó de recordarle cada cucharada de comida que él se había llevado a la boca.

A partir de que la doña murió, las cosas empezaron a cambiar para el Huerfanito. La incapacidad del amigo, que heredó la pequeña casa y la bodega, desabasteció al pueblo en cuestión de días, con su mirada mustia y sus maneras lerdas, encerrado en su habitación de niño sin saber qué hacer. Cuando llegó don Facundo con su séquito de gorilas a averiguar por qué su gente no podía descargar los productos en la bodega y no le habían llevado su dinero en más de una semana, fue Rosendo quien dio la cara y reabrió el negocio, más que todo por ayudar a Cristóbal; los granos y cereales, la molienda y los víveres precarios que vendían, una vez descontado lo que se llevaba el viejo, apenas alcanzaban para sobrevivir, pero alguien debía hacerse cargo antes de que el don perdiera la paciencia y se desquitara con todos, porque era más que sabido que no tenía reparo en arreglar las desavenencias con palos, patadas y balas, sobre todo cuando le incumplían algún pago o se metían en sus asuntos.

Lilia no supo qué pasaba hasta una noche, a los quince días de su llegada, cuando entró al despacho del viejo con la merienda y él la tomó por la cintura, la abrazó y empezó a estrujarle las nalgas mientras rezongaba alguna estolidez de beodo. La media botella de aguardiente que se había bebido no fue suficiente para amortiguar el dolor de la rodilla filuda de la niña, los arañazos que le dibujó en la cara y los gritos que quiso contener aplastándola contra su pecho. Nadie entró al despacho a defenderla, nadie golpeó la puerta ni preguntó si pasaba algo, todos sabían que la sobrina de Herminda tenía que pagar los favores que recibía del patrón y ya era hora de que empezara a cobrárselos. Don Facundo la apartó de su lado y, antes de que la niña pudiera correr, le asestó una bofetada y un carajazo de capataz, que la voltearon por encima del escritorio y la bandeja, embarrándola de fréjoles y caldo, antes de caer a la alfombra como un saco de yuca. Lilia permaneció en el piso, con la mano sobre la oreja encendida por el golpe, la mejilla hinchada y el labio sangrante; cuando el viejo la levantó por el brazo y la sentó en uno de los sillones, ella aún no conseguía salir de la impresión y se limitó a escuchar la perorata sobre la vida miserable de la que él la estaba sacando a cambio de un poco de cariño, de un abrazo –con tono paternal–, porque quería contagiarse con un poquito de la vida que ella tenía, egoísta, desalmada, que despreciaba a un pobre viejo que la quería tanto.

“¿En qué andan metidos?”, preguntó el médico ante el silencio del sobrino. “Esto me huele a lío de faldas, a venganza, deberías hablar mijito, antes de que venga el intendente y te lleve a interrogar”. Cristóbal no se inmutaba, los ojos clavados en el piso, ni siquiera se movían con los zancudos que revoloteaban con su zumbido cansón. “¿Quién le hizo esto a tu amigo?, ¿no has pensado que te podrían hacer lo mismo?”, dijo el anciano a la vez que se limpiaba la cabeza pelada con la palma de la mano. Botó el cigarrillo y lo encaró tomándolo de los hombros, aunque todo fue inútil, esa noche el sobrino no pronunciaría una palabra, ni para consolar al moribundo con el que iba a pasar la madrugada.

Anita escuchaba con atención mientras el Huerfanito se sacaba los pantalones y se metía en la cama, no se atrevía a darle un consejo, a pedirle que tuviera cuidado, porque no servía para hablar sino para escuchar y las palabras se le atoraban en el guargüero más allá de su voluntad. Rosendo quería conocer cómo se vivía en la ciudad grande y así poder mejorar el negocio que compartía con Cristóbal, sin importar que el Bobo prefiriera quedarse vendiendo lentejas y libras de arroz por el resto de la vida. Después de la visita de don Facundo, con sus amenazas a punto de cumplirse, el Huerfanito se comprometió a recibir más productos en la bodega, incluso a convertirla en una abacería; fue entonces cuando empezaron a traer sopas de sobre y paquetes de galletas, anisado y aspirinas, hasta una máquina para hacer helados; pero incluso así, entre la inutilidad del amigo y los precios cada vez más prohibitivos del viejo, la tienda no dejaba sino centavos. “Más el esfuerzo, romperse el lomo trabajando para no conseguir nada”, le decía a Anita. Rosendo estaba convencido de que podía encontrar productos más baratos para ampliar el negocio y dejar de depender del abusador. Ella pensaba en lo riesgosa que podía resultar la idea pero callaba, bajaba el rostro y prefería no darle vueltas a algo que escapaba de sus manos; él, en cambio, hacía planes y más planes, todo con esa sonrisa invariable que se había vuelto una mueca de angustia en el cadáver.

El lunes anterior al entierro, un par de gorilas, de los más robustos que servían a don Facundo, asomaron en la puerta de la casa de Cristóbal y, sin mediar palabra, lo sacaron del encierro y lo echaron al balde de la camioneta que esperaba prendida. Dando tumbos, entre los empujones de los sicarios y los baches del camino, llegaron a la casa del viejo, que los esperaba en su despacho de paredes de ladrillo visto, diplomas amarillentos y retratos de familiares muertos. Había sacado una botella de anisado y un par de vasos, el más alejado aún servido y el otro recién vaciado. Miraba por la ventana que daba al carretero como si tratara de que sus preocupaciones se marcharan con la parsimonia de las volquetas que iban a descargar a la ciudad. Cuando entraron los visitantes, los encaró con la firmeza del capataz que era en sus dominios y con la que había conseguido llegar a ese momento, de señor de la región, el temido señor Alcívar. “Tómese un trago a que le baje el espanto”, le ordenó. “Y ya cálmese, que si lo quisiera muerto, no lo habría hecho traer; a estas alturas estaría ya amarrado a una piedra camino al estero”. Cristóbal bebió de un sorbo y sintió que el alcohol le quemó la boca del estómago. “Cuando su señora mamacita estaba viva nunca tuvimos problemas, siempre hicimos buenos negocios… no veo por qué haya que cambiar eso”, tosió con estruendo; “si vuelvo a enterarme de que andan por el puerto buscando qué comprar a los cholos esos o a los chinos, voy a tener que buscar otra persona a que se haga cargo de su tienda… ¿si me entendió?”

“De que está muerto, está muerto”, comentó el boticario una vez que revisó el cuerpo. “Y se ha de haber muerto de tanto agujero que le han hecho”, completó con sarcasmo. El teniente político le extendió un formulario para que firmara, el certificado de defunción, y se rebuscó un esfero mientras el otro leía el papel. “Aquí dice muerte accidental, don Armando, yo no creo…” y antes de que pudiera terminar la frase, el mulato de terno habano se lo llevó del brazo a media calle, eludiendo a los vecinos que todavía rondaban por las cercanías.

Adentro de la habitación, don Eladio había decidido acercarse a doña Inés, de una vez por todas, y exigirle el pago acordado. Media hora era más que suficiente para estar en el velorio improvisado del Huerfanito, y peor con esa fetidez que inundaba el aire. La vieja lo miró acercarse y lo detuvo con los ojos. Él hizo una mueca de súplica y ella terminó por asentir con un gesto. Los ayudantes quisieron pasar el cadáver al cajón con todo y colchoneta, para no entrar en contacto con la carroña; pero don Eladio dudó, quizá con una buena lavada, una desinfectada con creso, tal vez se podía sacar algún centavo por ella. Al final decidió que sí se podría remediar e hicieron rodar el cuerpo desde un costado de la colchoneta; aunque cayó de cara al fondo del ataúd, con un estruendo de tablones, nadie se ofreció a darle vuelta, porque si la caja iba cerrada y el muerto estaba bien muerto, qué importaba si lo enterraban boca arriba o boca abajo.

A los pocos días de su primer encuentro forzado, Lilia escapó de la casa de la hacienda y se adentró en las plantaciones en busca de su tía. Cada vez que le llevaba la bandeja de comida al patrón, debía someterse a sus manoseos y babas, la piel marcada por sus dedos toscos, los muslos, los glúteos, los pechos inflamados más por las manos que por la pubertad. Encontró a Herminda, que volvía de un recorrido, y se lanzó a sus brazos como la niña asustada que era, con el llanto a flor de piel, hipando, negándose a regresar al servicio del viejo. La tía lloró con la sobrina al revivir su primera juventud y lamentó la suerte que había conseguido para ella, repetir su historia, callar y conformarse, como si la vida terminara en las púas del alambrado de las propiedades de don Facundo. Caminaron juntas sorteando los senderos arrumados de plátanos hasta que llegaron a la covacha en la que el patrón confinó a la empleada fiel para mantenerla lejos de su casa y de su vista, cuando se puso demasiado vieja para servir a sus instintos. Sin embargo, el escondite no duró más allá de la caída del sol, porque apenas la noche se apoderó de los platanales apareció el don con su comitiva habitual de sicarios, que echaron bala al cielo, como siempre, para avisar que el amo llegaba molesto. Entró sin golpear y no tuvieron que mediar palabra para que la misma Herminda, lágrimas en vilo, encaminara a su sobrina a la camioneta. Después regresó y se arrodilló a los pies del veterano, le suplicó que tuviera compasión de la niña, que le diera tiempo para entender cómo funcionaba la vida para gente como ellas, que la tratara con suavidad, con un poco de dulzura para que accediera sin tanto sufrimiento.

Luego de dejar a Cristóbal con el agonizante Huerfanito, el doctor Lizarzaburo caminó hasta su casa sin sospechar que por la puerta que daba al traspatio había entrado alguien. Una sombra se deslizó frente a él apenas dio un paso adentro y lo empujó contra una silla. “No se meta en pendejadas, doctorcito, que puede que ese no sea el único muerto”, le dijo la voz en la penumbra. “Usted me entiende, cuando se juega con fuego…”, carraspeó y escupió en algún lugar, “no hay por qué hacer lío por esto, es lo que llaman muerte natural y punto”. Los pasos se alejaron unos metros, “es mejor si se va unos días al puerto, no sea que aquí tenga que firmar algún certificado y se le olvide lo que le acabo de advertir”, concluyó la voz antes de dejar al anciano con los pantalones empapados de orines.

Más de diez minutos debieron pasar para que el doctor se moviera, como quien sale de un estado de coma y vuelve a la vida. Se cambió de pantalón, se echó talco en la entrepierna y, antes de que amaneciera, salió del pueblo sin avisar a nadie, solo encendió el viejo Saab que parecía tener más años que él y se alejó. Llevaba consigo una maleta con ropa, un cofre con las joyas que habían sido primero de su madre y más tarde de su mujer, ambas muertas, un bulto de billetes amarrados con una liga, su bastón de roble y un sombrero. También llevaba a cuestas el espanto que le dejó el visitante y una mezcla de culpa, miedo y pena por el sobrino que podía correr la misma suerte de Rosendo; Cristóbal era el hijo de su hermana, su único familiar, a quien ni siquiera tenía el valor de avisar o esconder en el baúl de su carro para sacarlo al puerto. Era un viejo cobarde, eso lo sabía bien, y lo sabían todos también, así que nadie se sorprendería de sus actos, pensó con cierto alivio cuando llegó a la carretera.

“Yo no sé de qué me está hablando, patrón” se excusó zalamero el Bobo. “Yo ya ni voy a la bodega, usted sabe que no soy muy aparente para los negocios”, y dio un paso adelante para devolver el vaso; lo dejó sobre una mesa y enseguida retrocedió a su lugar. “¿Me va usted a negar que andan haciendo tratos con comerciantes de la bahía?”, replicó el viejo, “¿me lo va a negar en mi propia casa?”, subió el tono a la vez que apoyaba los puños sobre el escritorio. A sus espaldas dos de los sicarios también hicieron notar su presencia. “Es que yo ni salgo de la casa, usted sabe que no me gusta estar afuera porque los vecinos me ven raro… si hasta la comida me llevan al cuarto”, continuó Cristóbal con las manos en súplica. “Usted me conoce desde niño, cuando iba a visitar a mi mamacita yo siempre estaba en mi cuarto, siempre ahí metido… usted sabe que yo sería incapaz de traicionarlo… pero… pero mi mamacita se murió y…”, el viejo sirvió otro par de tragos y le hizo un gesto para que bebiera; él bebió también. “Es ese socio suyo entonces el que está adueñándose de su negocio, Cristóbal, ese muchacho está haciendo las cosas mal y usted sabe que conmigo no se juega”.

“Hay que enterrar al muerto hoy mismo”, dijo el teniente político, de vuelta en la habitación. Anita levantó la vista y, a pesar de que el funcionario no se percató, en los ojos de la muchacha se dibujó una súplica, un reclamo mudo a su propia suerte y una lágrima que no terminaba de descolgarse. “Yo regreso en una hora para llevar la caja, a ver si le encontramos un espacio en la loma de al frente”, continuó antes de retirarse, como si nada. Doña Inés dispuso enseguida que todas las pertenencias del fallecido le correspondían, porque había una deuda pendiente que debía cubrir de alguna manera: “algo han de dar por los trastos y las ropitas”, murmuró fingiéndose perjudicada.

Anita había salido tres días atrás al puerto con la ilusión de una adolescente, en busca de un vestido blanco, con vuelos y encajes, de esos que los chinos vendían en la bahía, y que podía servirle para el casamiento. Tan impetuoso en las decisiones del corazón como apasionado entre las sábanas de su cama, Rosendo le había propuesto matrimonio, con cura, juez y jarana, al regreso de su segundo viaje; mientras ella lo arrullaba en su pecho, él no paraba de hablar de lo que había visto allá, tanto comercio, tantos productos que podía traer a la tienda, las ampliaciones que podrían hacer, los proveedores y los posibles socios que conseguiría para el negocio; estaba emocionado y quería compartir su alegría con ella, su confidente, su única compañera en esa vida tan sola que le había tocado vivir; sus planes les traerían una vida más holgada que la que ahora compartían en aquel catre, para dejar por fin la covacha alquilada y comprar algún día una casita, de esas que colindan con el río, en donde podrían criar hijos, puercos y gallinas. Imbuida por la ilusión que consideraba segura, Anita se quedó esos días fuera del caserío, en una pensión cercana al asilo en el que agonizaba la madrina de su infancia, que fue lo más cercano a la madre que no conoció. Quería contarle de su felicidad pero sobre todo quería despedirse, abrazarla como en su niñez antes de empezar esa vida que llevaba esperando desde siempre. Pero el porvenir se le fue de las manos antes de que pudiera empezar a vivirlo y cuando regresó, con la conciencia tranquila y su vestido bordado, se encontró con el gentío en la puerta del cuarto de Rosendo, el cadáver ya rígido y cubierto por una sábana.

“Sí, es él, es su culpa, yo no sé nada, patrón, él me ha hecho a un lado, él se fue al puerto a cerrar tratos con gente de allá, yo no he hecho nada, quisiera que todo fuera como antes, sí, que todo fuera igual que antes” lloriqueó, recogiéndose sobre sí mismo. En ese momento alguien tocó la puerta. Don Facundo se desentendió del visitante, lo borró de su vista, se sentó con desparpajo y dio una señal para que sus hombres abrieran. Con una bandeja de plata entre las manos y la mirada baja, Lilia caminó hacia el escritorio y la puso a un lado. El viejo la recorrió con los ojos y se llevó instintivamente la mano al miembro. Esbozó una sonrisa maliciosa y le pidió a la niña que se acercara, como siempre, para darle un abrazo en agradecimiento por traerle la merienda. Ella esbozó un puchero y se acercó; él se acomodó en la silla, la apretó morboso, asiéndola por la cintura y la nuca, y le soltó un beso baboso lo más cerca que pudo de la boca. Cristóbal sintió, un poco tarde como siempre, que el pánico que lo dominara hacía un minuto empezaba a desvanecerse en pos de una erección ante el cuerpo menudo y fragante de Lilia; presenciar la lascivia del viejo y el sometimiento de la niña lo llenaron de un deseo que se le metió en la sesera deshabitada.

“No entiendo por qué me hicieron esto”, repetía Rosendo la noche del incidente, ajustando la mano de Cristóbal, echado sobre el camastro; se miraba las manos ensangrentadas, el vientre agujereado, la ropa emporcada. Desde que vio a los matones entrar a la tienda supo que nada volvería a ser igual en su vida, fue un presentimiento de muerte que lo recorrió como un aire frío por la espalda; intuía que venían por él, aunque no sabía la razón. Cuando sintió el primer golpe que le descargaron con un palo en el rostro y la punzada del metal desgarrando su barriga, supo que sería el fin; lo demás ya no le importó, se sabía muerto desde antes de llegar al cuarto a rastras, antes de que Cristóbal asomara con cara de susto o que el médico confirmara su gravedad a susurros desde el pórtico.

El amigo se quedó sentado a un lado del moribundo, sordo a las quejas y bramidos que se iban apagando; no tenía cabeza para nada más que para sus propios recuerdos, el pulso acelerado, la camisa rasgada por el hombro y sin un botón, con las marcas de las uñas en su cuello y la sangre virginal entre los pantalones. Esa noche, luego de que el tío médico se fue, Cristóbal se mantuvo en silencio, abstraído en los muslos suaves y los pechos sonrosados, erizándose una y otra vez con el recuerdo de los mordiscos y las bofetadas, pensando cuánto le gustaría volver a poseerla, ese mismo instante, así tuviera que abandonar a su suerte al desahuciado o hacerle pagar otra vez en su lugar.

Apenas Lilia dejó la habitación, don Facundo se puso a comer, extraño a la presencia de Cristóbal, que esperaba en la misma posición. Recién cuando uno de los esbirros del viejo lo sacó del brazo, el Bobo volvió en sí y caminó sin más idea que encontrarse con la niña que acababa de ver en el despacho. Merodeó por entre las rejas, atravesó la alambrada y saltó una tapia cegado por la imagen como un animal en celo, jadeante, espió por las ventanas, surgió como una sombra en medio del patio trasero pero debió conformarse con verla a la distancia, con un visillo de por medio y un perro que terminó por expulsarlo de la propiedad. Ni bien Cristóbal abandonó su presencia, don Alcívar levantó la vista y murmuró para sus adentros: “este sí que es el más bruto de todos mis vástagos”, esbozó una sonrisa y siguió sorbiendo el humeante caldo de gallina.

El cuarto estaba ya vacío, solo Anita, con su silencio habitual, contemplaba la escena, incapaz de un reclamo o un sollozo. La vieja la miró con severidad y la instó a que saliera, porque era hora de dejar al Huerfanito descansar a solas. A la doña le urgía irse y temía que la insignificante novia del muerto se quedara a rebuscar, a sacar de su escondite alguna joya o cualquier cosa de valor que Rosendo hubiera escondido. Ella sabía del romance entre los dos, los había visto retozar a través de la ventana la primera tarde y desde entonces pegaba la oreja a las paredes huecas de la casucha para escucharlos. Ella sabía que la muchacha estaba enamorada de él mucho tiempo atrás y que, a partir de que se entendían, le había nacido una sonrisa generosa; sabía del dolor que ocultaba y del derecho que podía reclamar sobre los enseres del difunto, pero sabía también que no lo haría y por eso sentía más placer en despreciarla.

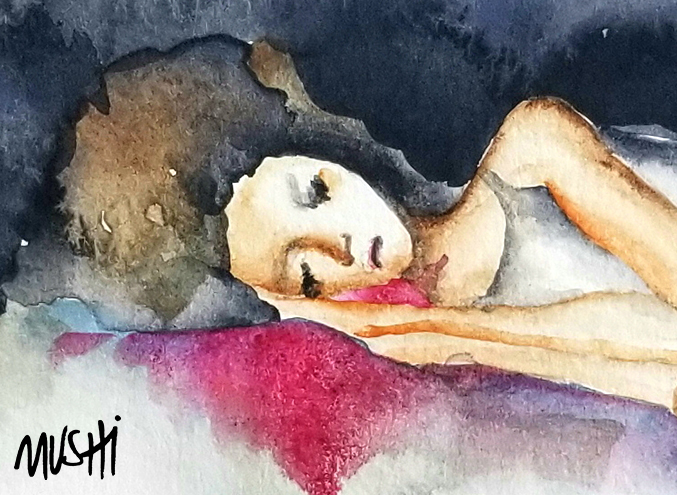

Anita salió de la habitación con paso lento, los brazos caídos, pendiendo de un hilo; afuera, el anejo empezaba a recobrar su monotonía habitual: un anciano en una hamaca, una madre que llevaba a empellones a su hija, un hombre en bicicleta, una radio prendida, un perro, en el cielo un par de gallinazos. Caminó con la desolación de quien acaba de perder el amor en manos de la muerte, la impotencia, la desazón; se metió a su cuarto y se dejó caer sobre el catre en el que había puesto la caja blanca de su vestido; la abrió y lo sacó, lo abrazó con fuerza mientras hundía la cabeza en un recuerdo.

Se había quedado dormida pero la despertó un estruendo en el cuarto contiguo. El vocerío no se hizo esperar, los pasos apurados, los vecinos se llevaban el cajón del muerto a enterrar y ni siquiera le avisaron. Y claro, cómo le iban a avisar si nadie sabía que las últimas semanas había sido ella el refugio del Huerfanito. Se levantó como una cimbra y salió a la calle con un mareo que casi la tumbó sobre el lastrado. El teniente político daba órdenes, diligenciaba todo, sin escuchar a doña Inés que protestaba porque no encontraba la ropa del difundo en medio del gentío, “malditos desgraciados que no respetan ni la morada temporal del occiso”, le dijo a Anita mientras el cortejo improvisado se llevaba el ataúd. La muchacha la miró con desprecio pero no pudo sino callarse, según su usanza, dejarse tomar del brazo por la vieja y avanzar a la cola de la desnutrida comitiva.

La noche de la tragedia, Lilia había decidido huir definitivamente de la hacienda y emprendió camino con el vestido medio rasgado y el puño izquierdo aún apretado, con un mechón entero del pelo del patrón. Había alcanzado a zafarse y correr, correr hasta el portón, traspasarlo y empezar a cortar camino con la caída de la tarde tras sus talones. A medio camino le salió al encuentro una sombra, un bulto más bien, que le hizo apurar el paso y hasta meterse entre los matorrales pero sin remedio, porque le dio alcance en seguida, la botó al piso y se tendió sobre ella. La niña comenzó a dar de coces y manotazos, de berridos, escupía, intentaba morderlo, pero su atacante era más fuerte; la contuvo con una mano mientras con la otra le asestó un par de puñetazos que le dejaron la nariz torcida y un chorro de sangre. El acechador le tapó la boca y recién entonces la pudo ver, con el miedo intenso en los ojos, temblando, y sintió un atisbo de lástima, se arrepintió de haberla golpeado, le rogó perdones mientras le pedía que no se resistiera más, que pretendía ser su amigo, que ella no debió huir, que él quería alcanzarla para conversar, no para lastimarla. Quitó la mano de la boca de la niña y ella se quedó en silencio, con la tráquea cerrada por el miedo: “solo quiero ser tu amigo”, le mintió él con voz suave. “Yo trabajo en la casa de don Facundo Alcívar, él me quiere mucho, me debe estar buscando y si usted me hace daño, él se va a enojar”, musitó ella. Entonces, Cristóbal se dio cuenta del error que había cometido al dejarse ver por la niña, que el viejo se enteraría, que lo haría matar como a un puerco.

La noche se extendía perezosa por el potrero cuando el Bobo tuvo en su cabeza un instante de lucidez maligna: “yo también trabajo para el señor Alcívar”, respondió escondiendo la voz, “en la bodega del pueblo, él me conoce bien, me llamo… me llamo Rosendo… Ca… Ca… Calle”, continuó mientras se tapaba el rostro con una mano. En ese momento, un carro pasó por el camino, a unos metros, iluminando apenas los matorrales. Lilia comenzó a gritar de nuevo, a moverse como un reptil bajo el cuerpo de su captor, hasta que por fin se lo quitó de encima y se alejó a rastras. Él se incorporó a medias y alcanzó a tomarla del vestido, que terminó por desgarrarse entre sus manos y dejó a la vista los glúteos redondos, ocultos apenas por la ropa interior. El Bobo se levantó más vivo que de costumbre y la derribó enloquecido, volvió a golpearla, la amordazó con un pedazo de tela y la embistió como el animal que era, voraz y gutural.

“Cuando se nace sin estrella, mijita, no hay remedio… puede uno sacarse la quiniela y ni así”, murmuró de nuevo doña Inés sin verla, “dicen que ha sido por un lío de faldas, ahí está, nunca se sabe, los que más presumen de santos son los más terribles”, y la miró de reojo, provocándola. Al pie del cerro, al lado de un montículo, se lograba ver las cabezas de dos hombres que echaban paladas de tierra desde el hueco improvisado para la tumba. “Por eso mijita es mejor ser así como nosotras, que no sufrimos por hombres y vivimos en paz”, continuó la vieja con unos golpecitos en el brazo; Anita se estremeció con la idea de llegar algún día a ser como doña Inés, amargada, metiche y malvada, tan solitaria como vino al mundo y como lo dejaría, sin rastro, sin una lágrima sobre su mortaja.

Los enterradores se ayudaron entre sí a salir del hoyo antes de depositar la caja; tenían el torso desnudo y cubierto de un polvillo gris, y una pantaloneta que no ocultaba el comienzo de sus nalgas. En medio de la labor, comprobaron que el bulto era demasiado ancho y no cabía en la tumba; sin pensarlo mucho, lo ladearon y soltaron de costado con un ruido crujiente de madera que sacudió a la doliente Anita y la aferró por instinto al brazo de la doña. “Qué fea forma de morirse, con tanta agonía, gimiendo del dolor, como los borreguitos cuando les cortan el cogote… Ya ve, niña Anita, el pellejo se queda como un cascarón nomás cuando llega la muerte… qué fieros que son los muertos, ¿no?”, con ese cinismo que a la muchacha solo le provocaba ganas de correr a su cuarto para poder llorar sin velos o de lanzarse al hueco para morirse con Rosendo, para que la enterraran a su lado, aunque tuviera que romper con sus manos los tablones trizados para llegar al cuerpo y abrazarlo, contagiarse por sus heridas, encajar su regazo en el cuerpo estéril y dejar de sentir esa punzada terrible que era la vida en ese instante.

Después de violarla, Cristóbal se levantó y empezó a caminar como un autómata, subiéndose los pantalones para esconder el sexo lánguido y embarrado. La niña se quedó en el potrero, abrazada a sí misma, sin llegar a entender cómo el mundo se le había venido encima de un momento a otro. El Bobo se esfumó en medio de la noche y ella no se movió hasta que, media hora más tarde, una volqueta la estremeció con su rugido y la sacó del trance. Avanzó por el lindero sin mayor sentido de sus actos, incluso cuando la interceptó la camioneta del don, que se bajó dando voces y lanzando la puerta. Las luces se perdían en una cortina de polvo. Mientras el viejo avanzaba a su encuentro, con el puño listo para darle un escarmiento, se percató del cuerpo desalineado, el vestido en ciernes, los pasos dificultosos, el rostro hinchado. Cuando estuvo frente a ella, la atrapó en un abrazo que ni él mismo supo qué tenía de paternal y qué tenía de morboso, solo la sostuvo, quizá como el niño que protege el juguete que alguien más ha dañado. “¿Quién te hizo esto, mija?”, le susurró a la vez que la conducía a la camioneta. “¿Quién te desgració así?”. La niña, que seguía imbuida en su pesadilla, apenas masculló una frase que tenía grabada en la memoria: “el de la bodega del pueblo, Rosendo, creo” y se ovilló en el asiento.

Sin percatarse, Anita empezó a llorar despacito, con lágrimas que se escurrían sin dejar huella en su rostro; luego a borbotones, unos lagrimones cayeron pesados, uno tras otro, marcando grietas en las mejillas, el mentón, el cuello, oscureciendo el vestido descolorido con su tinta. La vieja sintió que había vencido, que la mojigata por fin era doblegada por el peso de su propio engaño… bien merecido se lo tenía por mentirosa. La muchacha agachó la cara y la melena se interpuso entre el sufrimiento y el desprecio. La mano cubrió la boca que esbozaba una mueca y ajustó los ojos, pujando, queriendo expulsar el llanto hasta la última gota. Una especie de vagido contenido a medias, el cuerpo encorvado por el vientre, una arcada. La doña la miró desde su distancia inmensa; más que un prejuicio, lo que sentía era envidia, rabia de estar vieja y sola, de saberse tan miserable, de haber obligado a todos a temerle, desde su juventud rozagante de moza del patrón, otra más, quizá la primera en esas tierras que no cayó en las garras del terrateniente sino que lo atrapó en las suyas, lo metió en su cama desvencijada y no lo dejó salir hasta que don Facundo le regaló tierras, le construyó una casa y le puso un negocio. Había sido una mujer peligrosa, vengativa, que sabía exactamente qué músculos apretar para conseguir sus cometidos. Pero cuando le llegó la vejez, el poder se le esfumó por las patas de gallo, con cada ventosidad y carraspera, y se tuvo que conformar con ser una sombra detrás de la ventana, el residuo deplorable de una imagen sepia.

Cristóbal llegó al entierro como un aparecido, caminando lerdo, cabizbajo, pasó de largo sin regresar a ver a las dos mujeres y se unió al grupo de enterradores que cubrían la caja con desdén. La camisa sucia, impregnada con la sangre seca del amigo, los ojales abiertos, el hombro lacerado, el cuello con marcas de rasguños, los cachetes todavía incendiados. Se asomó al agujero de la tumba como un niño curioso, con el ensimismamiento que todos atribuían a su escaso cerebro pero que en ese momento se concentraba en las ranuras del cajón por el que se filtraba la tierra, en el cuerpo contrahecho del amigo que era enterrado por su culpa, el polvo que cubría sus costras purulentas y lo anegaba irreversiblemente entre ramas y pedruscos, más huérfano que nunca. Casi enseguida se retiró con cierto asco, vuelto a la realidad por los empujones de los hombres que pugnaban para terminar su trabajo. Cristóbal retrocedió, tropezó en alguna breña y cayó sentado sin poner resistencia, como un costal. Estuvo así un rato, ajeno a las burlas, regurgitando en su mente la agonía de dos días, las súplicas, la mano que ajustaba la colchoneta con cada espasmo, retorcido por las entrañas infectas. Se miró la ropa, la camisa deshecha, el pantalón café con la bragueta cerrada a medias, embarrado también de sangre oscura en la entrepierna, sangre que no era del muerto sino de la niña, esa niña que lo indujo sin saberlo, que se le atravesó con su embaucadora presencia infantil, rosácea, todavía impúber. Y del dolor pasó al deseo, a las caderas puntiagudas, al olor leve del cuerpo, sudor dulzón que empezó a bombear en su vientre; se llevó las manos a la nariz y aspiró profundamente, esquivó el hedor a mugre de sus dedos, a sus propios vómitos, en busca del tufo ocre de ella, del sexo corrompido a la fuerza. Se levantó cegado por su pulsión y desapareció entre los matorrales, tal y como había asomado un rato antes.

La dulzura del viejo se esfumó apenas la camioneta llegó a la casa de hacienda. Se encerró en su despacho a beber y a maldecir al destino que lo había traicionado. Mandó a llamar a Herminda y le ordenó que bañara a su sobrina, que tratara de curarla y que, sobre todo, se asegurara si había sido desvirgada. La tía, en un mar de lágrimas, ayudó a su sobrina a sacarse el vestido lascado, le limpió las rodillas remelladas, le sacó las briznas del cabello y la abrazó con el dolor de la culpa; también la revisó y constató el daño. A partir de esa comprobación, Lilia pasó a ser una empleada más del don, porque el interés sobre las carnes intactas de la niña se fue con el hilo de sangre de su desfloración; Facundo Alcívar no la volvería a tocar, al menos no durante el resto de su adolescencia. Ahora la repudiaba por haberle negado su cuerpo, que le pertenecía como todo en la región, para después echarlo a perder con cualquier infeliz como ella. El castigo que merecía era su desprecio público, sus frases humillantes, los insultos y bofetadas con los que se desquitaría el haberle privado de disfrutarla como a una fruta fresca, cuyo primer néctar chorrearía de su boca y se escurriría entre sus sábanas de gran señor litoral.

Anita se arrodilló y gimoteó el nombre del muerto, balbuceó algún reclamo y se tomó de los pelos con un grito que detuvo a los sepultureros, hizo que los vecinos levantaran la vista en el centro del pueblo y se le clavó a la doña como una púa que le haría temblar de pavor en sus pesadillas. El bramido prolongado fue la primera y la última señal de la muchacha en la vida, porque después se levantó y, dejando las chanclas en el camino, se alejó a la carrera. Corrió como alma que lleva el diablo por el lastrado, sin importar las piedras que lastimaban sus pies, el polvo que se levantaba a su paso, que tragaba y escupía. Llegó al cuarto alquilado, entró y cerró la puerta con un estruendo. Avanzó al estante que fungía de cocina y tomó un cuchillo; lo empuñó y se lo llevó al cuello. Respiró. Resopló, sollozó. Ajustó la hoja al cogote y trazó una perpendicular a la tráquea; apenas unos pellejos enrojecidos. Arrojó el cuchillo, que fue a parar abajo del catre. Se maldijo, se arrimó a la pared de ladrillo y se dejó caer hasta el piso.

El pueblo dormitaba en su habitual sopor de la tarde, siempre ajeno. Anita estaba inmóvil también, contemplando el mango café del cuchillo, la cobardía final, la humillación; se acercó a la cama, volvió sobre su hoja metálica y lo llevó a su muñeca izquierda; el paso de la superficie filosa se le hizo insoportable, le destemplaba los dientes. No pudo. Otra vez. Dejó el cuchillo y se lanzó al camastro, sobre el vestido bordado que olía a nuevo, a tela guardada. La sábana la condujo por un instante al abrazo del amante, al olor penetrante de su cuerpo de obrero. Y se sintió amada por él durante un segundo, quizá postrero, estremecida bajo la caricia inventada.

Como un animal de presa, el Bobo espiaba a través de la alambrada. Había corrido los tres kilómetros que separaban al pueblo de la entrada de la finca, dispuesto a todo con tal de encontrarla, de poseerla otra vez. La niña, castigada por el patrón, cecinaba un puerco en el traspatio, sola; corrió hacia ella, la tumbó a empellones encima del costillar sanguinolento y le hundió la cara entre las vísceras que se mosqueaban a un lado, para que no gritara; le levantó el vestido y le arrancó el calzón de un golpe, se jaloneó el pantalón hasta que quedó abajo y trató de incrustarle su virilidad enardecida, en medio de los pataleos y las contorsiones de la infeliz. Nadie escuchó nada dentro de la casa, nadie se percató siquiera de lo que ocurría, nadie quiso saber que la niña estaba a punto de ser violada nuevamente; nadie supo, tampoco, cómo hizo Lilia para zafarse del abrazo infame, para arremeter en contra del Bobo con el cuchillo de destazar y encajarle un tajo en el vientre que lo botó de espaldas con un alarido porcino; ahí permaneció, indefenso, mirándose la barriga cortada un palmo, de donde empezaban a brotar unas vísceras descoloridas. Lilia no se movió hasta que el otro se puso en pie, se subió los pantalones y, sosteniendo su barriga abierta, hizo una reverencia torpe antes de traspasar la cerca y alejarse por el filo del carretero.

Anita se puso el vestido blanco y los zapatos recién lustrados. Se pasó un cepillo por el pelo crespo y, ya cuando regresaba a la cama, sintió que se desvanecía. Los brazos intactos, el cuello con un rasguño. El cuchillo inservible dormitaba bajo la cama. Se recostó de bruces y se arregló el cabello hacia los hombros. Cerró los ojos, inspiró como si quisiera absorber el aire del cuarto entero y cruzó las manos sobre el vientre. La pestilencia del gas liberado de la cocineta empezaba a infestarlo todo.

“Cuando la piel no es más que un cascarón”, murmuró la vieja pegada a la ventana del cuartucho recién desocupado al ver a Cristóbal asomar, una hora después, con paso lerdo, trastabillando, cayendo, intentando levantarse entre resoplidos y sollozos, con las tripas colgando en medio de la calle.

La Franciscana, 2006 Inédito