“El único pensamiento que libera al espíritu es el que lo deja solo, seguro de sus límites y de su fin próximo.” El mito de Sísifo Albert Camus

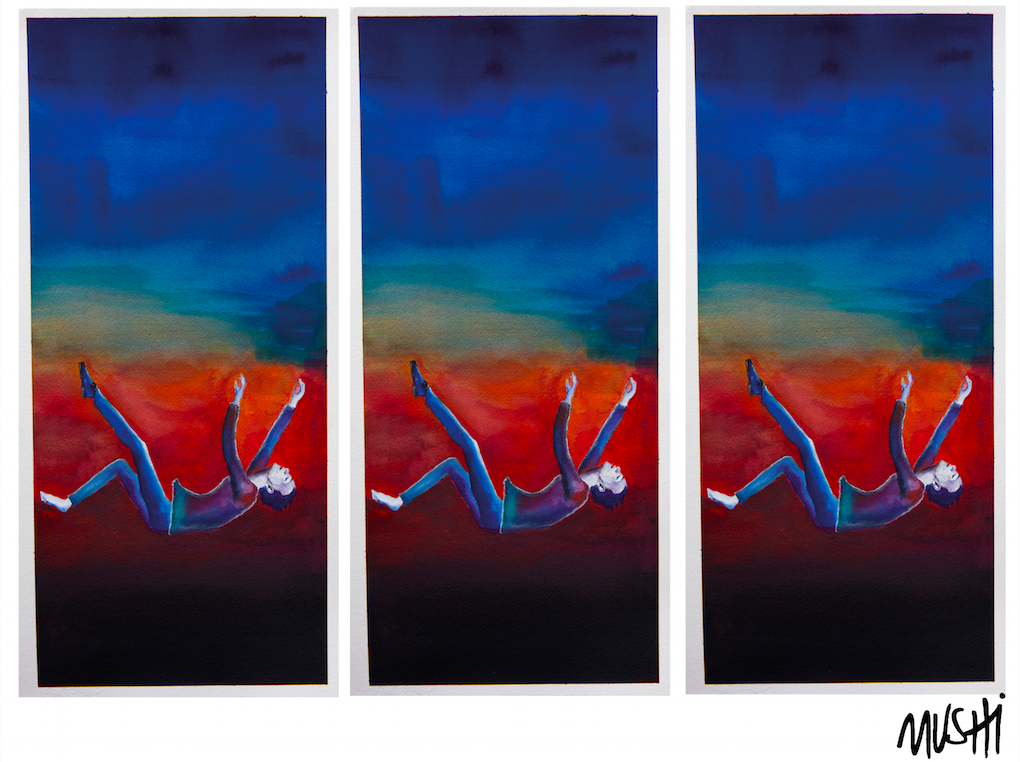

El viento me aguijonea el rostro, me obliga a cerrar los ojos con lágrimas que corren hasta las sienes. Mi cuerpo se balancea como si flotara, sin conciencia de los kilómetros que lo atraviesan. Intento cambiar de posición, me arqueo, no tengo control sobre mis movimientos, entro en barrena; no logro restablecerme y quedo boca abajo otra vez. Los labios ceden al vértigo y se inflan; siento un brazo que se dobla hacia atrás y se disloca dolorosamente.

Apenas consigo distinguir el verde intenso de la llanura que parece tan lejana. Es un tapiz del que también sobresalen manchones ocres, cafés, algo de gris, un poco de terracota. Figuras irreconocibles.

El brazo se ha desgonzado en perpendicular a la espalda. Intento dar vuelta, lanzo una patada y muevo la cabeza hacia el torso; de un tirón vuelvo a quedar boca arriba. Pongo el brazo lisiado sobre el pecho; lo sujeto. El pelo hinca mi rostro, el cuello no soporta la presión, la quijada contra el tórax, las piernas se tambalean, un zapato vuela hacia arriba y después hacia abajo. Es la velocidad, pienso, me empuja como si quisiera partirme en dos.

A lo lejos, y como un murmullo, una avioneta se esconde en las nubes. No hay pájaros. No hay nada, solo un vacío en el fondo del pecho, el latido presuroso, la respiración corta y acelerada. El sol brilla inalcanzable en el fondo del cielo. De repente un suspiro, mantener vacíos los pulmones, aguantar el aliento. La contemplación.

Me pierdo en la inmensidad añil, en el resplandor de su cuenca etérea. Olvido la caída, la consecuencia, el impacto final. Soy extraño a ese hombre que se precipita hacia el valle. El azul se hace más intenso, con un halo espectral que absorbe. La vista no alcanza para entender la distancia que se acorta, no quiero pensar en nada más sino en la bóveda que me sustrae del fin. Cierro los ojos. Estoy volando, el mundo ha desaparecido solo con darle la espalda. El tiempo no existe más. Abro los ojos. El espacio se expande y se concentra en mis pupilas contraídas por el fulgor; presiento una noche agujereada, una noche que no va a llegar. Me sumo en una imagen difusa y dejo de ser.

Un siseo profundo me devuelve a la realidad: otra vez el viento; su silbido se convierte en un gemido agudo. Soy yo. La conciencia. Estoy gritando. Siento el brazo ardiendo en su articulación; tiemblo y vuelvo a girar en remolinos, caigo en tirabuzón mientras la desesperación bombea, trago aire, la boca se seca, los ojos se cierran como si presintieran la explosión de la carne contra la llanura. No quiero morir con el rostro contra el piso. El verde se descompone; los árboles toman formas definidas, las rocas y sus salientes, el aire cambia su sabor, se inunda, se calienta, el temblor aumenta, la palpitación retumba, el vacío, la cercanía irreversible.

Pataleo con mis últimas fuerzas, giro como una marioneta, cambio de posición, otra vez boca arriba, el cielo despejado, el miedo desaparece, voy a morir, pienso, y en un segundo que se hace eterno esbozo una sonrisa mientras espero el golpe.

Ya no importa cuándo llegue, yo sigo mirando al cielo.

La Franciscana, 2005 Publicado en el libro Pecados de origen (El Conejo, 2009)